👉 Diesen Artikel gibt es auch in Leichter Sprache.

Summary: RFID UHF Grundlagen – Technik, Anwendungen und Trends 2025. RFID identifiziert Objekte berührungslos und in großer Zahl; UHF punktet mit Reichweite, Geschwindigkeit und Massenerfassung. Dieser Leitfaden liefert Technik‑Basics, Praxisbeispiele, Integrationsmuster und klare Handlungsschritte für erfolgreiche Rollouts.

Kurzüberblick

- Vorteile: Reichweiten bis >10 m, gleichzeitiges Lesen hunderter Tags, Bestandsgenauigkeit >98 % in Retail‑Szenarien, durchgängige Transparenz entlang der Lieferkette [1].

- Herausforderungen: Metall/Flüssigkeiten, Antennendesign, regionale Frequenzregeln, Datenschutz/Security. Mit On‑Metal‑Tags, Abstandshaltern, Feldtests und Passwort‑/Verschlüsselungsmechanismen gut beherrschbar [2].

- Wirtschaftlichkeit: Passive UHF‑Tags im Cent‑Bereich, ROI oft < 12 Monate bei Filialinventuren, Wareneingang, Umlaufgebinden; schneller Nutzen durch Prozessbeschleunigung und Fehlerminimierung [3].

- Erfolgsfaktoren: Saubere IT‑Integration (WMS/ERP/OMS), Tag‑Auswahl & Position, Antennenplanung, Pilot mit KPIs, Schulung & Change Management [4].

Geschichte & Standardisierung

RFID knüpft historisch an „Identify Friend or Foe“ (IFF) im Zweiten Weltkrieg an. In den 1970er‑Jahren verbreiteten sich erste zivile Systeme für Maut, Zugangskontrolle und Bibliotheken. In den 1990ern beschleunigten kostengünstigere Halbleiter, leistungsfähigere Reader und bessere Antennen die Entwicklung. Der eigentliche Durchbruch gelang mit der Standardisierung durch EPCglobal und dem UHF‑Protokoll Class‑1 Gen2, das als ISO/IEC 18000‑63 internationale Anerkennung erhielt. Gen2 definiert Antikollision, Schreib-/Sperrkommandos, Passwort‑Schutz und den „Kill“-Befehl; vor allem aber sorgt es für Interoperabilität zwischen Herstellern – zentrale Voraussetzung für großflächige Rollouts [5].

Parallel wuchs das Ökosystem aus Tag‑, Reader‑, Antennen‑ und Software‑Anbietern. Heute bündeln Organisationen wie die RAIN RFID Alliance Industrieinteressen und fördern Interoperabilitätstests, Best Practices und Wissenstransfer [2]. In der Praxis geben GS1‑Standards (EPC/SGTIN‑96, Kennzeichnungsregeln) den Rahmen für Identifikation und Datenstrukturen vor [5].

Frequenzen: LF, HF & UHF

LF (125–134 kHz): Reichweiten im Zentimeterbereich, robust gegen Metall/Wasser, genutzt in Tierkennzeichnung und Zugangssystemen. HF (13,56 MHz): Reichweiten bis rund 1 m; vielseitig in Bibliotheken und als NFC (Zahlung, Zutritt). UHF (860–960 MHz): Passive Tags mit 3–12 m Reichweite, sehr hohe Lesegeschwindigkeiten und echte Massenerfassung – ideal für Logistik, Retail und Industrie 4.0 [1].

UHF verlangt eine sorgfältige Planung: Materialeinflüsse (Metall, Wasser), regulatorische Vorgaben (Kanäle, Sendeleistung) und die physische Gestaltung der Lesepunkte wirken direkt auf die Performance. On‑Metal‑Tags, Abstandshalter, Feldformung und Antenna Diversity sind erprobte Gegenmaßnahmen; Praxistests unter Realbedingungen sind Pflicht [6].

Funktionsweise (Backscatter, EPC Gen2) & Komponenten

Backscatter & Protokoll

Passive UHF‑Tags beziehen ihre Energie aus dem elektromagnetischen Feld des Lesers. Mit Backscatter modulieren sie den Reflexionsgrad und senden binäre Informationen zurück. EPC Gen2 regelt die Antikollision über Zeitschlitze, bietet Schreib‑/Sperrkommandos für Speicherbänke (EPC, TID, User‑Memory) und Sicherheitsinstrumente (Access/ Kill‑Passwörter). Das Ergebnis ist ein performanter Mehrfachzugriff auf Hunderte Tags in Sekundenbruchteilen [5].

Systemkomponenten

- Tags: Label‑Inlays (Papier/Folie), robuste Transponder, On‑Metal‑Varianten; Auswahl nach Untergrund, Temperatur, Reichweite, Lesewinkel, Haltbarkeit.

- Reader & Antennen: Gate‑Reader (Wareneingang, Versand), Regal‑Reader (Bestände), Handhelds (Inventur, Suche), Spezialantennen für metallische/flüssige Umgebungen.

- Software/Middleware: Ereignisfilter (Duplikate, Schwellwerte), Anreicherung (ASN/PO, Artikelstamm), Weiterleitung an WMS/ERP/OMS/IoT via REST/MQTT/AMQP; Regelwerke und Workflows.

Integration & IT-Architektur

Der eigentliche Mehrwert entsteht durch Integration in Bestands‑, Logistik‑ und Omnichannel‑Prozesse. Typisch ist ein Event‑getriebenes Muster: Reader erzeugen Rohereignisse („Tag gesehen an Gate A“). Die Middleware bereinigt (Debounce, Duplikatfilter), verknüpft (ASN/PO/Artikel), leitet Ereignisse an WMS, ERP oder Order‑Management weiter und triggert Folgeprozesse. Für Retail ist Omnichannel zentral: präzise Bestände sind Voraussetzung für „Find in Store“, Click&Collect und Ship‑from‑Store. Praxisberichte bei Checkpoint Systems zeigen, wie RFID hier die Brücke schlägt [4].

Architekturseitig sind Datenmodelle (EPC/SGTIN‑96), Prozesspunkte (Wareneingang, Umlagerung, POS), Netze (PoE, Wi‑Fi 6/7), Latenzen (Edge‑Verarbeitung) und Sicherheit (Zugriffsrechte, Passwortverwaltung, verschlüsselte APIs) zu berücksichtigen. Lösungsangebote bündeln Hardware, Software und Services für End‑to‑End‑Implementierungen [3].

Use Cases: Retail, Logistik, Industrie, Healthcare

Retail & Omnichannel

Händler kennzeichnen jede Einheit auf Artikelebene. Wareneingänge passieren Gate‑Reader, Bestände werden stationär oder mobil erfasst. Inventuren schrumpfen von Tagen auf Stunden; Verfügbarkeiten steigen, Out‑of‑Stocks sinken. RFID ermöglicht Suchfunktionen („Find in Store“), verbessert Click&Collect‑Treffer und beschleunigt Nachversorgung. Interne Best Practices und Blogbeiträge bei Checkpoint Systems dokumentieren Bestandsgenauigkeiten >98 % und Umsatz‑/Marge‑Effekte [4].

Logistik & Supply Chain

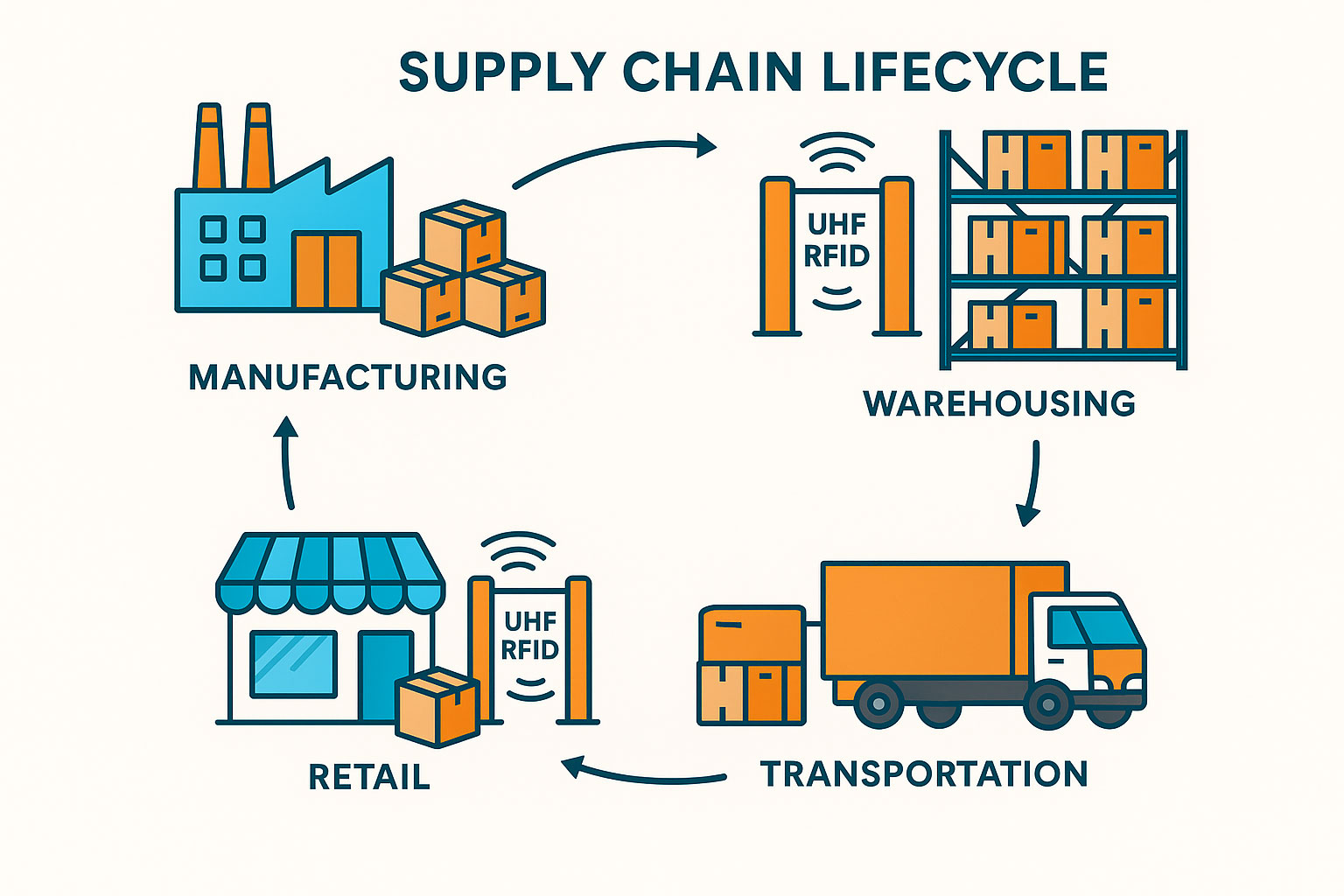

Durchgängige Sichtbarkeit entlang der Lieferkette: Paletten‑ und Karton‑Level‑Tracking, automatisierte Cross‑Docking‑Prozesse, schnelle Retouren‑Erfassung. Umlaufgebinde (Behälter, KLT, Paletten) werden Lifecycle‑weit verfolgt – Verluste sinken, Kreisläufe werden effizienter [1].

Industrie 4.0 & Automotive

Werkstücke tragen UHF‑Tags; Maschinen wählen anhand des EPC Programmlogik und Parameter. Sensor‑Tags melden Temperatur/Feuchte/Vibration, unterstützen Predictive Maintenance und Qualitätssicherung. In Automotive stärkt RFID die Rückverfolgung bis zur Komponente, erleichtert Sequenzierung und reduziert Umrüstzeiten [6].

Healthcare

RFID verbessert Tracking von Medizinprodukten, Sterilgut und Proben. Temperaturüberwachung in Kühlketten verhindert Qualitätsverluste. Kliniken berichten von geringeren Fehlbeständen, höherer Patientensicherheit und effizienteren Prozessen [1].

Praxisleitfaden: Von Pilot bis Rollout

1) Ziele & KPIs festlegen

Definiere ein Zielbild (z. B. Inventurzeit ‑70 %, Bestandsgenauigkeit >98 %, Out‑of‑Stocks ‑30 %). Lege KPIs, Messpunkte und Verantwortlichkeiten fest. Stimme Nutzenannahmen mit Stakeholdern (IT, Logistik, Retail, Finance) ab.

2) Tagging‑Konzept & Materialtests

Wähle Inlays nach Untergrund, Reichweite, Temperatur, Haltbarkeit. Teste Platzierung (Label‑Position am Produkt), Abstände, Geschwindigkeiten und Materialeinflüsse (Metall, Flüssigkeiten, Dichte). Ziehe On‑Metal‑Varianten und Abstandshalter in Betracht. Dokumentiere Ergebnisse.

3) Reader‑/Antennen‑Design

Plane Gate‑Layouts (Abschirmung, Feldform), Regal‑Zonen (Antenna Diversity), mobile Workflows (Handheld‑Guidance). Reduziere Interferenzen, plane Kanäle und Sendeleistungen regelkonform, berücksichtige Sicherheitsabstände. Simuliere und prüfe in der Realität.

4) Middleware & Schnittstellen

Normalisiere Events, filtere Duplikate, verknüpfe mit ASN/PO/Artikel. Definiere Datenmodelle (EPC/SGTIN‑96, Mappings), baue REST/MQTT‑Schnittstellen und Idempotenz ein. Versioniere Verträge, richte Monitoring und Alerting ein.

5) Pilot & Training

Starte mit 2–3 Standorten/Prozesspunkten und A/B‑Vergleich. Reviewe KPIs, iteriere Designentscheidungen. Schulen sind erfolgskritisch: Reader‑Handling, Ausnahmebehandlung, Inventur‑Routinen, Datenschutz. Sammle Feedback aus Lager/Store‑Teams.

6) Rollout & Betrieb

Skaliere stufenweise. Etabliere Dashboards, präventive Wartung, regelmäßige Re‑Tagging‑Audits. Lege Security‑Policies (Passwortrotation, Zugriff) fest. Definiere Service‑/Support‑Verträge. Nutze Best‑Practice‑Pakete und Lösungsangebote für End‑to‑End [3].

Trends: Sensorik, Nachhaltigkeit, AI/Edge, Omnichannel

Sensor‑Tags: Messen Temperatur, Feuchte, Schock – liefern Kontextdaten für Kühlketten, Pharma und Industrie. Nachhaltigkeit: Recyclingfähige Inlays, papierbasierte Antennen, Tag‑Re‑Use. Dual‑Frequency: UHF + NFC verbindet Logistik mit Kundeninteraktion (Authentizität, After‑Sales). AI/Edge: Prognosen, Anomalie‑Erkennung, autonome Nachversorgung, Last‑Mile‑Optimierung. Omnichannel: Genaue Bestände als Fundament für flexible Fulfillment‑Modelle [2, 4].

FAQ – Häufige Fragen

- Welche Frequenzbänder gibt es?

- LF, HF und UHF – Auswahl je nach Reichweite, Materialumgebung und Anwendung [1].

- Was ist der Unterschied zu Barcodes?

- RFID erfasst mehrere Objekte ohne Sichtkontakt; Barcodes benötigen Sichtkontakt und werden einzeln gescannt [1].

- Welche Standards sind relevant?

- EPCglobal Gen2 / ISO/IEC 18000‑63, SGTIN‑96 für Serialisierung [5].

- Wie starte ich ein RFID‑Projekt?

- Mit Zielen/KPIs, Materialtests, Antennen‑Design, Pilot, Schulungen und sauberer IT‑Integration [4].

- Funktioniert RFID bei Metall/Flüssigkeiten?

- Ja – mit passenden Inlays/On‑Metal‑Tags, Abstandshaltern und Feldtests [6].

Quellen in Kontext

Vertiefende Einblicke und Praxisbeispiele findest du auf den Seiten von Checkpoint Systems – z. B. RFID‑Lösungen, Blog und Lösungen [3, 4]. Für Standards und Hintergrund siehe GS1 – EPC/RFID und die RAIN RFID Alliance [5, 2]. Eine kompakte Einführung liefert Wikipedia – RFID [1].

Quellennachweis

- Wikipedia – RFID (Überblick, Anwendungen)

- RAIN RFID Alliance (Branchen- & Technologieinformationen)

- Checkpoint Systems – RFID‑Lösungen

- Checkpoint Systems – Blog (Praxisberichte & Projekte)

- GS1 – EPC/RFID Standards (EPCglobal, ISO/IEC 18000‑63)

- Wikipedia – Electronic Product Code (SGTIN‑96, Datenstrukturen)

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.